我的二伯

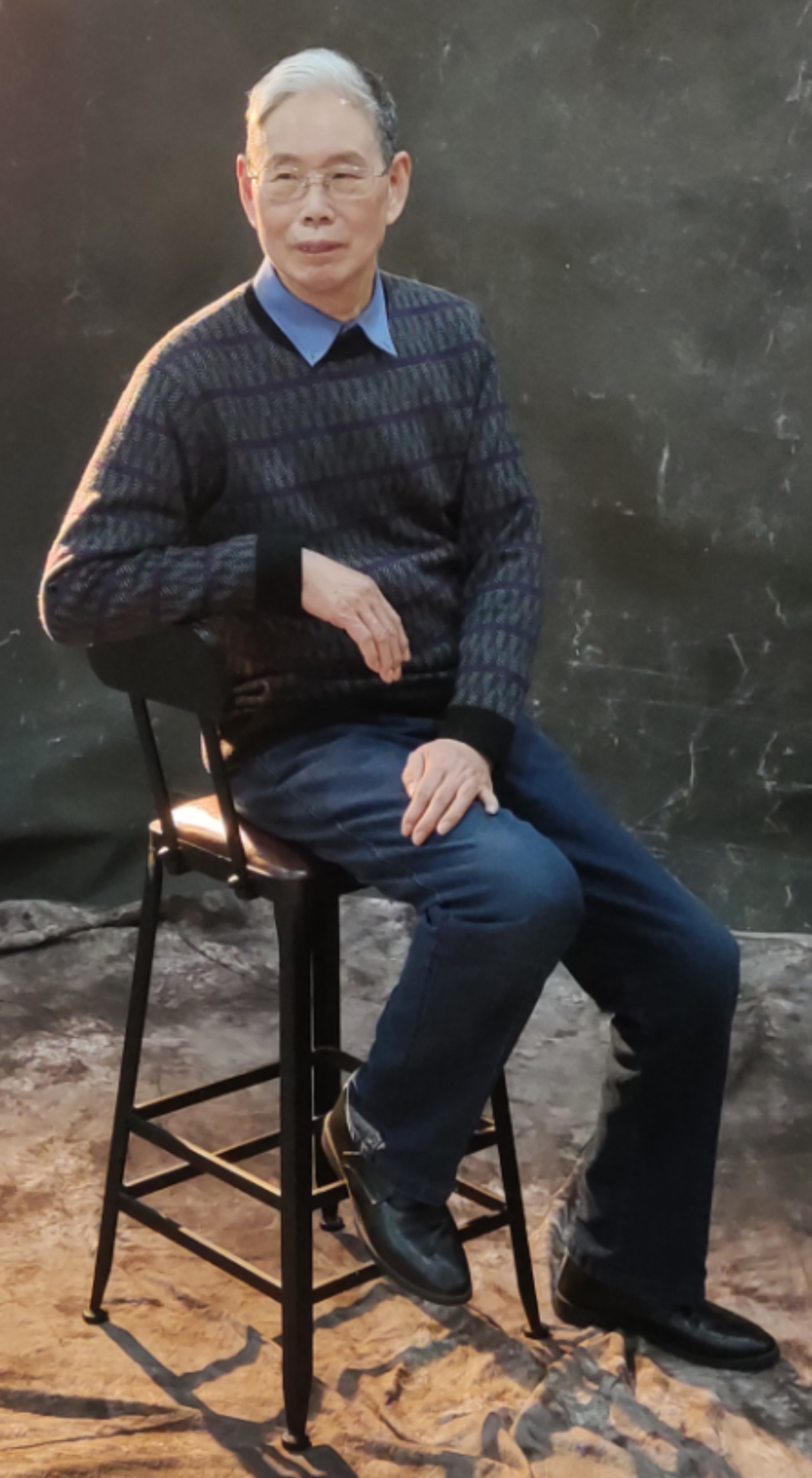

二伯 沈国涟

二伯父家庭概况

二伯父:沈国涟,生于1920年,卒于1950年,享年31岁(虚岁),娶本乡朱庄杨存英为妻

二伯母:杨存英生于1924年,卒于2015年1月22日(阴历???-乙未羊年腊月初三),享年90岁。

二伯父和二伯母育有一子和二个女儿:

二伯父和二伯母曾经有过一个儿子,他比我大一岁。可惜在二、三岁时病了,由于家乡的医疗条件差,不幸夭折了。

大女儿:沈来粉嫁本地赵河乡赵洪奎,并育有赵兵和赵军二子

小女儿:沈来娣嫁本乡朱庄朱小虎,并育有朱学云和朱学芹二女

2.二伯父生平

二伯父命运多舛 ,人生比较坎坷。听父亲说,二伯父应该是和他一起离开老家外出打工的。他和父亲一起在外流浪,混迹于江湖靠卖苦力养活自己。到了上海他和爸爸以及老家一起来的老乡们在上海南市落脚。我记得很清楚,那时候,我们住的地方是南市沪闵南柘路一条弄堂里,很早以前那是一片蚊蝇孽生的荒草地,有坟山、土丘,还有大小不一的臭水沟。

爸爸和二伯刚到上海只做一些简单的小生意,养活自己也很困难,后来拉黄包车能挣比较多的钱,他们就去车行租车拉,人很吃力但收入比小生意多了,能养活自己了。人往高处走,水往低处流。生活在这个世界上的人,眼睛永远都是向上的。看的多了,想法也多,二伯和爸爸也是这样。他们看到踏三轮车不仅比拉黄包车轻松,还能赚更多的钱,能改进家庭生活,他们又不满足拉黄包车了,他们又跳槽去踏三轮车了。经过自己拼命的挥洒汗水和不懈努力,爸爸和我三舅二人白手起家,终于自力更生地在南市原蓬莱区沪闵南柘路332弄(现在上海黄浦区斜土东路)建造了二幢一上一下的木板楼房,每间占地二十多、三十平米左右。全家一直居住在此。二伯手中的钱也多了,腰包也慢慢鼓了。

为了生存,二伯父和爸爸终于从到处流浪状态,在上海艰苦的环境中找到了一席立足之地,开始了新的生活。他们早出晚归,只要能赚钱,能养活自己,养活家人,再苦再累他们都不在乎。二伯和父亲在上海滩不管是拉黄包车还是踏三轮车,走街串巷,刮风下雨,都是不遗余力出卖自己的体力,拼命工作,他们唯一的想法就是让自己生活过得好点,让自己的家人、亲人生活过得好一点。他们深深地感到,不闯一闯是不会改变人生的。经过几年的艰苦的努力,爸爸在上海有了住房,让婚后的妈妈来上海有了安身之所。大哥、二哥和乡里乡亲来到上海也有了落脚之地,解决了亲人南来北往的后顾之忧。

那时二伯就住在我们家的南楼,他没有参加爸爸和三舅的住宅的建设,是借住我们家的。但他在上海做帮佣的小姨居住在我们家的北楼。他们的关系很好,听大人们说,他小姨待工期间的吃用开销基本上都是二伯的。

二伯给我的印象不是很深,他的模样我现在一点都想不起来。但他离世的那一天我却终身难忘。

大概是1950年深秋的一天。在一个没有月亮的夜晚,半夜我被妈妈叫醒,她给我穿好衣服,就稀里糊涂被她领去二妈家,走在路上感到有点寒意。进了二妈的屋里,她家天井里已经来了好多好多人,大家都在交头接耳地不知在说什么。就在我感到有点莫名其妙的时候,我被妈妈拉到二伯父房子天井后堂屋的廊檐下,站在廊檐下搁着的一张床前。这床应是临时搭起来的,以前到她家来我没见过。

这时,我发现二伯就睡在廊檐下临时搭的床上,身上盖着一条被子,他的周边围着好多人。只听见他轻轻地呼唤我的小名:“扣子过来,扣子过来!”那是我的小名。我不知发生了什么事,有点怕,一直往后缩。妈妈使劲拉着我,往前推。“二爷会好吗?”原来是二伯在问我,“会好的,会好的”妈妈一边说一边催着教我赶紧说。“会好的,明天就会好”我按妈妈的话又重复着说了好几遍,又给躺在床上的二爷磕了头。做完这些后,妈妈把我拉到了天井的南沿,屋外黑黑的,我仰起头向天上看去,只有数不清的暗淡的星星在闪烁,我怕极了,赶紧又去找妈妈,想呆在她身边。但是妈妈和大人们全部在忙着。只见她又和大伯母、二伯母、还一些长辈们都在忙,一会进一会儿出,不知道他们在忙什么,把我一个人丢在二伯家的天井前的灶房里。我望着从我面前匆匆忙忙来去不停的人们,发现他们的脸上和眼睛里都含挂着泪珠和泪水,我依偎在前灶间的稻草上慢慢睡着了。后面发生了什么我一点也不记得了。

第二天就听说二伯死了,因为家中经济拮据,买不起棺材,就将老房的堂屋的后沿樑拆下来做成了口薄皮棺材,把二伯安葬在他家的田地里。这件事我问过来粉大姐,她说我记的一点都不差。

多少年后,我方明白那是二伯和我人生的诀别,那也是我和他的最后的见面。他和我爸一样患肺结核,经常吐血。爸爸的身体不好,但我妈千方百计给我爸治病,给爸食补。我经常看到妈妈买来猪肺,甚至花重金买来新鲜婴儿胎盘,不辞辛劳地洗涤干净,同小红枣一起烧成汤,让我爸爸喝。在妈妈的精心照顾下,爸的身体逐渐康复,休息了相当一段时间后又参加了养家糊口的拼博。

可是二伯父就没有这么幸运。一是他生病无人照顾,二伯母不在上海,他的小姨要帮佣干活,没法管他。二是二伯父不注意保养自己。据同乡说,他生活上不大检点。说他当时在上海身患肺结核,和他小姨住在我家的前后楼,他们二人关系暧昧。只要二人休息在家,就如胶似漆地緾在一起,也听不进爸爸和别人的劝告。自己吐血时还和自己的小姨子搞不清楚。二人緾緾绵绵,弄得满城风雨。爸爸赚到的钱都放在自己的口袋里,二伯赚来的钱大部分都用在小姨身上。不仅身体彻底搞垮,最后拖着生病的身躯回到了老家,口袋里早已囊中羞涩,病入膏肓,后悔晚矣。

直到那天命悬一线时,他有二个心结:一是他生前没有尽到做丈夫和父亲的责任。二是他的一个和我差不多大的儿子过早夭折了。他没有男孩。不孝有三,无后为大。他年龄不大,但封建思想还是蛮重的。他意识到自己的生命快到尽头了,他要把自己的心结委托一个他信得过的人帮他解开。临终前,他让二妈把我和大妈、妈妈,还有奶奶及其他亲戚叫到身边,当众说出了他心中的话,向大家托付他的后事。他说出了他最后的遗愿:希望大女儿长大后兑现嫁给圩田祖母娘家侄子的娃娃亲;同时又希望我能承嗣给他,做他的“继子”。

这二件事放在现在看来都是荒唐的,不可思议的。可是在那个封建落后的年代,尤其是农村,却是司空见惯的,见怪不怪。做“继子”也是要我在二伯死后,我给他披麻戴孝,“刹钉”(把我的头发剪下来钉在他的棺材上的钉孔里),要我们家一辈子负责二伯母和抚养她二个女儿到出嫁,并给二伯母养老送终。

我那时只是一个四、五岁的小孩,根本是不知怎么回事,只感到人多好玩,热闹。根本懂死人事大,对于沈家,尤其是对步入老年白发人送黑发人的奶奶和二伯母是多么大的打击。那时爸爸在上海,妈妈无法与爸爸商量,为了满足二伯的心愿,妈妈什么也没考虑,也许有点私心,当时就一口答应了二伯的请求。并按当时的农村风俗协助二伯母办完了二伯的丧事。在我做二伯的“继子”问题上适不适合,有没有问题,没有更多考虑。她认为死者为大,只要满足死者心愿,又都是兄弟和妯娌,自家人,什么事都可以商量。可惜,她把事情想得过于简单,后来由于各种说不清的原因,事与愿违。我并没有成为二伯父的继子。并由此三妯娌心生芥蒂。当然来粉姐的娃娃亲也随着社会的进步,婚姻的自主自由,被大姐理所当然的推翻了。大姐也找到了自己的真爱,组成了自己的美满的家庭。

我们回到上海后,半年未到,二伯母改变了二伯父的遗嘱,让大伯的儿子沈福兴过继为她的“继子”。妈妈听到这个消息很不高兴。她们妯娌三人的关系从此就变得非常紧张。据妈妈说,后来二伯母在没有告知我们的情况下,又为二伯举行了烧“牌位”的仪式。母亲听到这个消息更加生气,公开责怪二伯母做事草率,做人不厚道,用人朝前,不用朝后。还说,如我们家和我将来发生意外事件的话,她们必须承担一切后果。否则她不会放过她们。外人听了这些话,都感到妈妈有点蛮不讲理,态度有些过分。我当时也有点纳闷,不理解妈妈为什么会那么固执。稍大一点以后,我方才知道,妈妈不是对二伯母改变遗嘱生气。而是对她没有让我“脱孝”耿耿于怀。

她生活在那个年代,是从旧社会过来的人,封建意识强,又不识字,没有文化,相信封建社会的风俗,相信迷信。把“继子”披麻戴孝没“脱孝”的所谓的后遗症的迷信说法看得比什么都重。那时我老家有不成文的规矩:农村人死了,入土埋葬时家中的长子或男孩要为死人“刹钉”,披麻戴孝。几年后要举办仪式烧“牌子”,让家人里“刹钉”的子女和亲朋脱孝。传说,如若不“脱孝”,全家就会倒霉,就会大祸临头。几十年过去了,这个风俗并没有被破除迷信移风易俗掉,有的地方还蛮盛行的,有过之而不及,

我那时只有四、五岁,又是爸妈的第一个男孩。没有“脱孝”就意味我一生将永远处在灾难之中。他们怎会不担心她的孩子的安危和前景呢。没想到,二伯母给二伯烧了“牌位”,给老家福兴哥有关亲友都脱了孝。而我这个当时“刹钉”的“继子”主角不但没有通知到场,还被隐瞒,事后招呼也没打一个,更没让我“脱孝”,也没对遗嘱的改变,“继子”变更进行说明。加上爸妈后来生的二个女孩又都因病不幸夭折。所以妈妈对此事一直讳莫如深,一直耿耿于怀。她一直认为我家后来所遭遇的好多无妄之灾及事故都是“继子”没脱孝事件造成的。

我是个唯物主义者,不太相信迷信,不相信妈妈的说法,但我们家自这个事件后,一直生活不顺,总是磕磕拌拌,总是不大太平,思前想后,也难以解答。

我们抛开封建迷信和关于“继子”变更问题不说,在二伯父去世祭奠“烧牌位”这件事上二伯母确实做得有点欠缺。不管怎么说,二伯父是爸爸的二哥,也是我们的亲人。当他去世时,妈妈为了满足二伯心愿,让死者安心离去,答应二哥的要求,可能包含了些私心,可能没有充分征求大家的意见。但二伯母当时也无异义,更何况妈妈和我都参加了丧事的各种活动,该做的妈妈也做了,是出了力的。妈妈又是二伯父的弟媳,最后烧“牌位”仪式爸爸没空,不能参加,连弟媳和侄儿都不让参加,是说不过去的。

我那时人很小,根本不懂这件事背后的厉害关系。原来,二伯母为了自己和二个孩子的成长,想寻找一个没有了男人,能更改善今后自己生活依靠的生存之道。大伯母呢,则是为了祖屋能回归自己家庭,成为完整性的一体,所以怂恿二伯母变更“继子”。各人都有自己的小“九九”。长大后我方才知道,她们三妯娌之间的矛盾无非就是为二伯父的房产归属明争暗斗。其实,她们根本没有预料到社会的发展,形势的变化,家庭人口的增加 ,会对每一个家庭生活带来的很大压力,谁也无法预料自己家庭将来会发生什么意想不到的事情。

人生之路是不可预测的,也可以说每个人的后一秒钟会发生什么,谁也不知道。人的谋划没有变化快,后来事情并没有朝二位伯母设想的方向发展。这是后话。

她们三妯娌由于这件事虽然产生了不和,没有发生大的争吵,但感情日益逐渐疏远。尤其妈妈和二位伯母长期面和心不和,时有龃龉,互不买账。

在大伯母策划下,福兴哥成了二伯母的“继子”,他也可以明正言顺地继承二伯父生前的房屋和遗产了。我们因与她们分居二地,妈妈尽管也有私心,有想法,但鞭长莫及。迫于无奈,也只好接受既成的事实。这样就成全了大伯母的如意算盘,也满足了她长久的心愿,达到了通过变更“继子”完成祖屋归一的最后的目的了。

当然,大伯母一家也要承担二伯母一家的生活责任。冲着这些,二伯去世的那些年,大伯母尽管平时看不起二伯母,但她们原来也是娘家亲戚,所以她和二伯母关系还混得过去的,她对二伯母还是比较照顾的。二妈一个人带着二个女孩(来粉和来娣),在农村没有男人,田要自己种,庄稼要自己收割,没有男劳力承担农活中的繁重体力劳动,日子过的是很艰苦的。有了大伯母的一些支持,二伯母家庭生活虽然清苦,但还是平稳的。但事情并不是一成不变的。后来,二伯母改嫁了,和一个丧妻的退伍军人刘福来重组了家庭,祖屋的归属又增加了新的变更因素。二伯母再婚后又生养了二个女孩。这样一来,一个新的家庭又有了新的生机。但一家六口人的生活重担全落在了后夫刘福来一个人的身上了,他和前妻还有孩子,刘福来感到了生活压力越来越重,常有力不从心的感觉。

当然,其中的因由我还是知道一点,我虽年龄小,是一个晚辈,但我知道二伯母是一个不善农活、不大会安排生活的女人。随着孩子们的年龄增长,又加上国家遭遇的自然灾害、田地收归人民公社集体所有的,家无隔夜粮的日子越来越多,夫妻之间的矛盾也日益加深,争吵也越来越多。后来二伯母还是和后夫刘福来分手了。没有了男人顶樑柱,二伯母的日子也更艰难了,生活也更难过了。在走投无路的情况下,二伯母开始变卖家中比较值钱东西了。这时候,大伯母和继子福兴哥伸出了援助之手,从二伯母那里收购了一些实用的家具和房屋。给二伯母另外砌二间小屋。

那时大伯母家境不错,大伯在上海饭店工作,住在饭店,吃在饭店,日常生活十分节俭,月生活成本很低,按时定期将工资寄回。当时大伯母在老家儿女都长大成人,有了一定的劳动力,且有的女儿已出嫁。家里劳动力不成问题。还有更重要的一条是大伯母人很精明,很能干,社会交际很广泛。这方面的能力,妈妈和二伯母是望尘莫及的,就是在我们当地可以说也是少有的。因为经济上有一定实力,大伯母就能干别人想做而不能做的事。

在三年困难时期,她经常帮助一些外出办事不能及时回家,路过的饥饿难耐的村民解决吃饭问题。这方面大伯母很会做人。大伯母对我也很好,我每次回老家都住在她家,她管吃管住,每次都热情相待。我至今难以忘怀。她得到当地村民和干部的好评也是实至名归。所以她和农村的基层干部关系很好。小时候就经常看见我们乡的三任乡长刘金堂、杜威林、郭顺华是大伯母家的长客,所以大伯母碰到一些疑难杂事都能及时解决。大伯母有大伯这样经济上的坚强后盾,家庭生活成本也低,可以说在当地可以称得上是富豪了。她给二妈经济上一点的接济也是不成问题的。她们既是妯娌,又是娘家亲戚。二妈当然也会感激不尽,不会忘恩的。更何况二伯父分家得到的祖屋的堂屋和天井等房产将来都是他们的。

事实上,若干年后,他们将已经拆分的祖屋收归己有,恢复了祖屋的原来格局。祖产没有外流,说明了花点小钱占了些小便宜,也是可以理解的。但对二妈来说,那可是救命钱。尤其堂哥在二伯母困难时帮助了她们,帮她们一起渡过了最艰苦的年代,是件了不起的事情。

现在想想,那时我们家自身难保,如果我爸让我做二伯“继子”,接手这件事,养活二伯母一家,简直是一件比登天还要难的事。如果做不到当初对她们家的承诺的话,那就更对不起英年早逝的二伯了。所以“继子”变更的事这件事反而帮助了我们家。房屋是二伯的,我们不应该有非份之想。妈妈在这件事上不再纠结,不再难受和后悔,这是对的。我更应该好好谢谢二位伯母。

对二伯的记忆仅此而已,时间可能有错,情节应该不差。

二伯父和二伯母育有一子和二个女儿:

二伯父和二伯母曾经有过一个儿子,他比我大一岁。可惜在二、三岁时病了,由于家乡的医疗条件差,不幸夭折了。

大女沈来粉嫁本地赵河赵洪奎,并育有赵兵和赵军二子

小女沈来娣嫁本乡朱庄朱小虎,并育朱学云和朱学芹二女